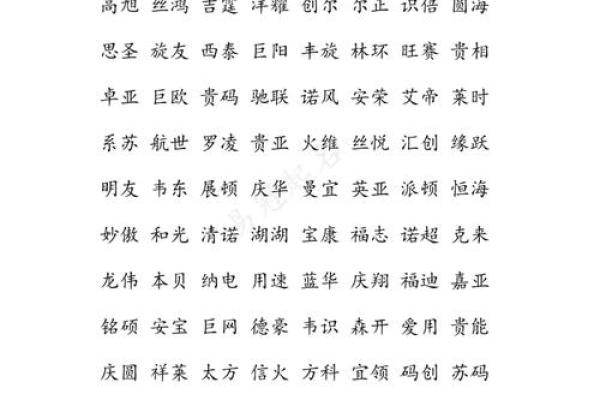

🔍 起名的底层逻辑:文化基因与记忆点

公司名称是商业世界的「第一枚指纹」——既要承载团队基因,又要刺破市场噪音。根据《消费者行为学》研究,83%的决策者会通过名称预判企业专业度。五人合伙公司的命名需兼顾:

✅ 文化契合度

✅ 语义穿透力

✅ 声学记忆性

🌪 五人团队的命名博弈:如何平衡个性与共识?

五人合伙常陷入「创意漩涡」:设计师追求意象美,工程师强调逻辑性,市场派紧盯流量密码。破解方法:

💡 建立「三环过滤模型」

- 内环:五人的创业故事关键词

- 中环:行业属性词根

- 外环:语义网络测试

⚡ 命名炼金术:从抽象概念到具象符号

案例启示:

• Slack←团队从「物理摩擦力」概念转化

• Zoom←模拟电影运镜的声学符号

创新工具推荐:

🔧 语义拓扑图

🔧 声波可视化工具

⚠ 风险预警:那些年我们踩过的命名雷区

• 谐音陷阱:「快码」科技→被误读为「快倒闭」

• 文化暗礁:某跨境电商品牌因名称在阿拉伯语中意为「」被迫更名

• 商标迷阵:查询时务必覆盖45个国际分类

🎯 实战推演:命名工作坊操作指南

1️⃣ 头脑风暴:

每人提交5个「感性词」+5个「理性词」,用磁贴墙进行概念杂交

2️⃣ 概念蒸馏:

• 方言测试:用各成员母语朗读

• 缩略测试:强行提取首字母后的联想

3️⃣ 终局验证:

横轴:行业辨识度 | 纵轴:情感温度 | Z轴:文化延展性

名称定案时,请对照检查:

🔥 是否让五个合伙人都能讲述不同角度的品牌故事?

🔥 在黑暗环境中轻声念出时,能否脑补出企业LOGO的轮廓?

🔥 十年后行业剧变,这个名称是否依然具有解释弹性?

好的公司名称如同量子纠缠——即使业务形态迭代,那个最初的词汇依然能与用户心智保持神秘共振。