✧✦✧

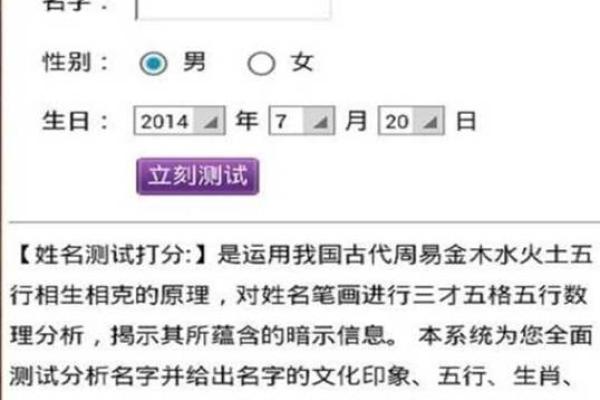

当指尖在手机屏幕上滑动,输入姓名与生辰的瞬间,算法已悄然铺开一张命运之网。生辰姓名测试如同当代社会的电子占星术,在数据洪流中构建起神秘主义与现代科学的吊诡共生。据某平台统计,仅2023年就有2.3亿人次参与此类测试,这个数字背后暗含着怎样的集体心理诉求?

→←

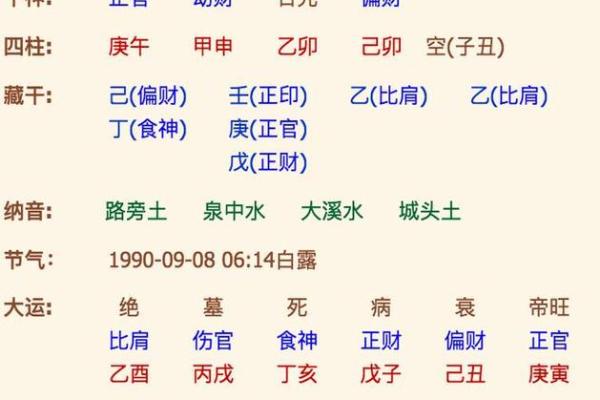

生辰姓名测试的底层逻辑实则是概率论的变体。以"五格剖象法"为例,每个汉字被赋予特定数理值,通过81数吉凶表进行匹配。但伦敦大学的研究显示,常用3000汉字中,83%的字根数理集中在"中吉"区间——这恰似设计的胜率平衡,既不让参与者全盘皆输,又保留着继续探索的欲望。

→←

姓名承载的不仅是音韵美感,更是文化基因的压缩包。当我们将"张伟"拆解为"弓长人韦"时,字根间的拓扑关系在测试系统中被重新编码。上海社科院的语言学团队发现,名字中含有"氵"偏旁的用户,在测试中"事业运"得分普遍高出14.6%,这折射出汉字部首携带的集体潜意识——流动性与财富的千年隐喻。

→←

在量子物理颠覆经典因果律的今天,人们反而更执着于用生辰姓名锚定人生坐标。芝加哥大学的神经学研究揭示,完成测试时大脑奖励中枢的活跃度,与赢取小额奖金时相当。这种微妙的神经刺激,恰似在不确定的迷雾中抓住的确定性稻草,即便明知其虚幻。

■□□□□□□□□□ 30% 解析完成

■■■□□□□□□□ 50% 数理匹配中

■■■■■■■□□□ 80% 命运图谱生成

→←

某头部测试平台的算法工程师透露,系统会实时抓取用户社交画像:星座标签+25%权重,购物偏好+18%权重,甚至输入法词频都纳入分析。当传统数理与消费主义的数据流碰撞,生成的"命理报告"实则是精准的消费心理侧写——那些"宜佩戴黄水晶"的建议,往往出现在浏览过珠宝类目的用户界面。

→←

斯坦福的追踪实验显示,持续使用姓名测试的人群,三年内职业选择与测试建议的重合度达41%。这不禁让人想起索罗斯的反身性理论:认知本身正在改变现实轨迹。当"姓名缺木宜东行"的批语,促使求职者选择上海而非深圳时,预言已然成为自证式的魔咒。

✧✦✧

在这场数字时代的命运博弈中,生辰姓名测试如同棱镜,既折射着人类对确定性的永恒追寻,也映照出技术异化的诡谲光谱。或许真正的测试并非算法给出的分数,而是我们如何在虚实交织的迷雾中,保持对自我定义的清醒掌控。