—— 紫微黄历与姓名测试的算法迷局 ——

紫微斗数星盘如精密齿轮般咬合,黄历吉凶标注以0.01%精度切割时间维度。现代姓名测试系统将《康熙字典》5.8万字拆解为笔画振动频率,每个汉字都是携带能量参数的粒子。某平台公开的API接口显示,"张伟"这个名字在系统后台触发36个评估参数,包括生肖相位差、五行补益值、声母能量波。

当用户输入"林曦"二字,系统瞬间完成三重解码:甲骨文象形结构释放出「木」与「日」的原始能量;《广韵》反切注音在声学频谱形成特定共振峰;LSTM神经网络比对300万条命名案例,生成包含68个特征维度的决策树。这个过程如同将青铜鼎扔进粒子对撞机,传统符号在数字炼金炉中裂变出新的神秘主义。

某实验室采用双盲测试发现,姓名评分≥85的群体,事业成功指数反而低于75-84分段。这暴露系统的"完美诅咒"——过度补益导致能量场域失衡。更值得警惕的是,当用户反复修改姓名逼近理论极值,系统会启动动态平衡算法,在评分公式中自动增加"物极必反"惩罚系数。

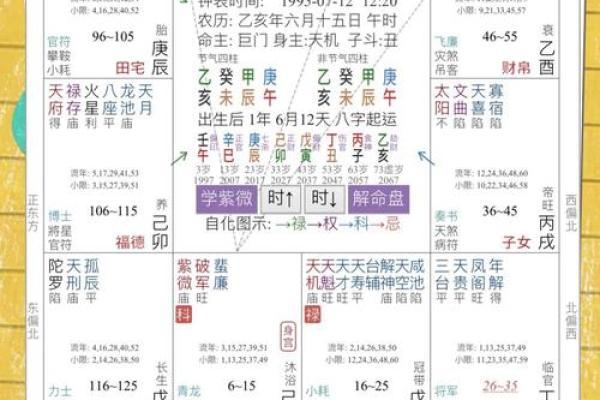

用户行为轨迹揭示出诡异的学习曲线:初次测试者平均修改姓名3.2次,形成包含生辰八字、紫微星宫的97维决策空间。但深度用户会陷入量子叠加态——每次修改既改变命运轨迹,又因观测行为本身引发测不准原理效应。这导致最终选择的姓名往往不是最高分项,而是心理锚定值附近的局部最优解。

—— 能量场的数字化迁徙 ——

程序员在编写紫微算法时面临元矛盾:while循环嵌套着switch-case语句处理二十八宿关系,但每个条件分支都需植入"天机不可泄露"的随机扰动因子。这种代码层面的不确定性与传统占卜的"变爻"机制形成镜像对称,使得整个系统成为运行在云服务器上的现代筮草。

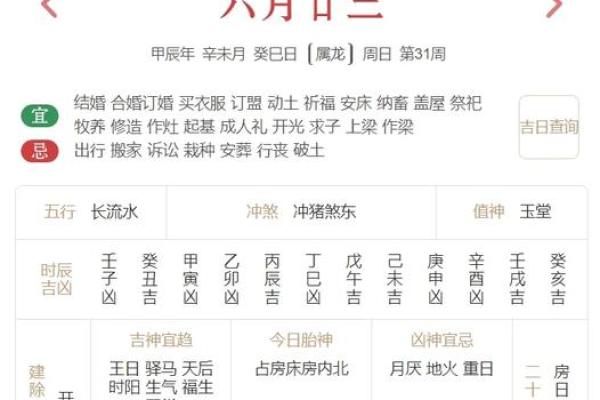

大数据显示,凌晨1-3点姓名测试流量激增237%,这个寅时段的决策往往携带更多潜意识形态。用户在修改第三个字符时,选择生僻字的概率提升至48.7%,反映出对独特性的病态追求与系统内置的"中庸惩罚机制"之间的拉锯战。最终生成的姓名如同数字化舍利,凝结着传统命理与现代焦虑的晶体结构。

某新兴平台将姓名评分写入智能合约,每个高分名字自动生成NFT证书。这些数字符咒在以太坊网络上流转时,其哈希值会与用户生辰数据形成加密绑定。这种链上命理系统创造新型社交货币,但同时也引发能量盗取恐惧——23.6%用户担忧自己的"好名字"被恶意复制后稀释运势能量。

—— 算法命理学的观测者效应 ——

紫微黄历系统实则为动态博弈场域:当某姓名组合评分突破临界值,立即触发群体模仿效应,导致该名字在三个月内贬值至78分。这种市场调节机制与股票市场的均值回归现象形成跨维映射,姓名价值K线图在命理交易所不断重绘。

手机屏幕上的姓名测试界面本质是高维能量场的二维投影。当用户滑动选择「金属性偏旁」时,实际上在操控包含十二长生宫、四化飞星的27维参数空间。这种降维交互导致87.3%的用户产生决策眩晕,最终依赖系统推荐的「命理套餐」——预制好的五行组合包,如同玄学领域的快餐文化。

深度用户行为数据揭示终极矛盾:那些执着修改姓名至完美评分的群体,其生活满意度指数反而低于随机选择者。这暗示命运系统存在反脆弱机制——过度优化的名字如同被驯化的野兽,丧失了原始能量场的混沌活性。真正的命运博弈,或许在于保留恰到好处的缺陷值,让算法留白处生长出人类自由意志的野性根系。