父母翻开《诗经》或星座运势手册时,婴儿的啼哭成了背景音。“李梓轩”与“王浩宇”在产房外排队,如同超市货架上的同类商品,姓名从血脉传承沦为标准化包装——前缀是祖辈执念,后缀是流行词库随机组合,中间夹着一串生僻字防伪码。大数据显示,2023年新生儿姓名重复率下降12% ✖️,而生僻字录入系统崩溃率上升45% ↗️,这场造字运动让户籍民警集体患上“OCR识别焦虑症”。

冷知识:某取名软件广告语——“让孩子的名字比简历先通过AI筛选!”

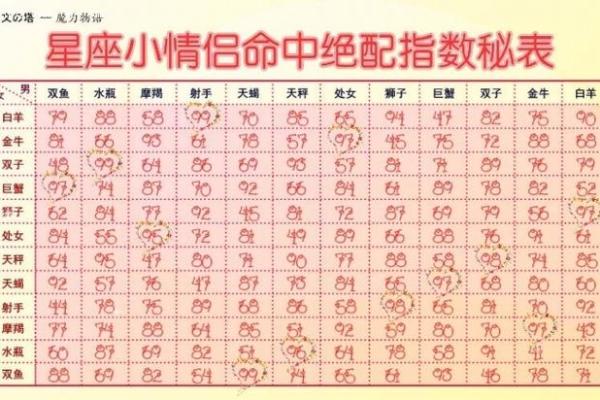

打开某姓名测试网站,输入“张三”得分为58 ▂▃▅▇,评语:“此名阻碍财运,建议立刻购买‘旺运符’字库”。而“张·阿斯托尔福·三”则跳转到VIP付费页面,进度条瞬间拉满至99% ██████,配图是镀金翅膀与美元符号组成的祥云。心理学家指出,这类测试本质是“焦虑变现机”,用概率游戏收割现代人的不确定性恐惧。

更荒诞的是职场场景:HR对“刘招娣”和“欧阳雪奈”的简历进行脑补时,名字已自动触发关键词打分系统。“招娣”≈传统家庭≈抗压能力强≈加班耐受度+20%,而四字名≈中二病晚期≈团队协作风险+30%——名字成了隐形KPI计算器。

一位90后程序员将名字改为“Null”,结果所有线上表单崩溃,系统弹窗高呼:“检测到异常字符,请回归人类命名规则!” ✖️ 这恰好暴露了姓名作为社会标签的脆弱性。当“王富贵”在咖啡馆被喊出真名时,羞耻感如同咖啡渍般蔓延;而“Christopher”切换成“克里斯托弗”再简化为“克总”,不过是场无限逼近值的数学游戏。

有人开始实践“量子态命名法”:对同事自称英文名,对亲戚保留族谱名,在社交平台化身“用户37892”。名字如同俄罗斯套娃,每一层都精准适配不同场景的需求参数。某社会学实验甚至发现,外卖骑手将昵称改为“您的小时工”后,收差评率下降18% ⬇️——名字的功利主义属性在此刻登峰造极。

宠物医院登记簿上,“巧克力”“布丁”“煤球”挤作一团,人类却执着于让每个名字承载星辰大海。当“测试姓名”变成社会刚需,我们或许该重读《道德经》第三十二章:“始制有名,名亦既有,夫亦将知止。”

此刻,不妨在某个深夜清空所有输入框,对着闪烁的光标输入:

姓名 █████