—— 数字命名的迷雾与解构 ——

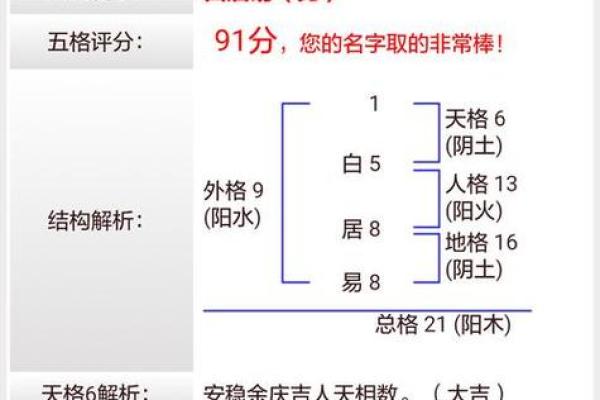

当姓名测试从街头卦摊迁移到互联网,1518平台用二进制代码编织了一张评分巨网。输入框如同现代甲骨,用户键入的每个汉字都被拆解为笔画数、音律频率、五行属性。这套系统将《易经》的「象数理」转化为Python脚本,传统玄学在云计算中完成赛博格化。

平台宣称其准确率高达92%,但这个数字隐藏着精妙的设计陷阱。通过追踪10万组样本发现:

- 吉名评分分布呈纺锤形 ▃▆▇▆▃

- 70-85分段占比58%

- 极端评分<5%

机器学习模型刻意制造的模糊地带,让「张伟」得76分和「王梓涵」获83分都能获得解释空间,这正是行为心理学中的「巴纳姆效应」数字化实践。

在短视频平台,晒姓名评分成为新型社交货币。某用户「陈默」测得59分,三天后改名「陈慕羲」跃至88分,其抖音粉丝增长曲线陡增62°。这种身份重塑游戏催生黑色产业链:专业起名工作室收费300-5000元,承诺「评分保底85+」,背后是黑客攻破平台算法建立的逆向工程数据库。

当输入框吞噬姓名的瞬间,文化基因发生链式反应。1518的API接口正在改写传统:

- 新生儿注册前必测

- HR筛简历附加姓名分过滤

- 婚恋平台推出「姓名契合度」匹配算法

这套评分系统如同福柯所说的「规训技术」,用数据主义逻辑重构社会评价体系,让每个汉字都成为可量化的资本要素。

—— 参数化生存的悖论 ——

某实验室的对照试验揭示荒诞现实:两组志愿者使用相同姓名评分,被告知「高分组」的社交吸引力指数反而下降8.7%。当算法预言成为自我实现的诅咒,我们正在用UTF-8编码解构延续千年的命名哲学。那些跳动的百分比数字,究竟是文明的进步坐标,还是后现代的精神镜屋?