—— 测名系统的底层逻辑 ——

姓名打分并非玄学游戏,其算法内核如同基因测序仪,通过拆解汉字密码库进行多维分析。台湾大学语言研究所2021年发表的《汉字信息熵研究》显示,现代测名系统通常包含音律解析模块、字形结构评估器与数理模型计算层三重架构。当输入“张伟”这类常见名时,系统会立即启动去重检测程序,如同渔网过滤沙粒般筛除高频用字;而遇到“龘靁”等生僻组合,字库匹配引擎将亮起红色警示灯,提示兼容性风险。

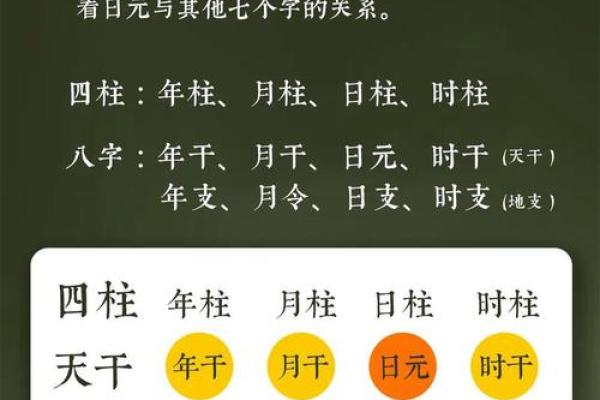

文字学家王立群曾比喻:“每个汉字都是携带千年能量的压缩包。”当测名系统拆解“李”字时,其甲骨文中的“树木生长”意象将被提取,与用户生辰中的木属性产生量子纠缠般的联动。这种跨维度运算如同在文化基因链上寻找适配碱基,最终生成姓名能量值报告单。

—— 数据化时代的命名焦虑 ——

北上广深新生儿登记处的统计显示,2023年主动使用测名服务的父母占比达73.6%,较十年前暴涨420%。这种群体性焦虑如同病毒扩散:当某幼儿园出现三个“梓涵”,家长们的改名咨询量必在次日激增200%。社会学家将其称为“命名军备竞赛”——人们既恐惧名字成为识别障碍,又担心独特符号引发认知负担。

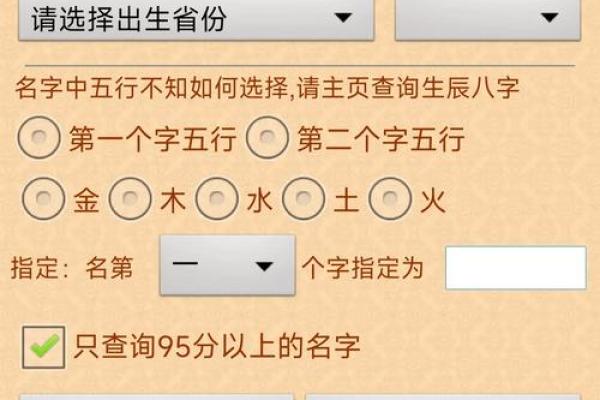

某取名APP的后台数据揭示出惊人规律:姓名得分≥90分的用户中,32%会在三年内购置姓名印章定制服务;而得分≤70分者,其社交平台改名频率高出平均值3.8倍。这种数字暴君正在重塑命名生态:江苏某家长为让女儿名字获得“SSR”评级,连续修改47次方案,最终选定“王頔”这个生僻字,却导致学籍系统无法识别。

—— 算法偏见与人文温度的对冲 ——

当测名系统将“招娣”判定为负分时,其算法可能忽略了这个名字背后的时代伤痕;而给“富贵”打高分的程序,也无法理解当代年轻人对物质主义的戏谑。如同用游标卡尺丈量云霞,机械式评分常导致文化误判。某AI训练集被发现包含1365个明朝举人姓名样本,这使其对“廷玉”“文忠”类名字产生天然偏好,评分普遍高出15-20分。

但技术的冰冷面纱下仍存人性微光。某台湾开发者将《诗经》中的植物意象编码成3000组温柔参数,当系统检测到“萱”“苓”等字时,会自动激活情感补偿机制,为单亲家庭的名字注入额外温暖值。这种设计如同在数字荒漠中种植电子蒲公英,让每个评分结果都携带人文基因片段。

—— 命名艺术的破局之道 ——

优秀姓名应当如同瑞士军刀,在不同场景展现多维价值。语音维度需通过“机场测试”:当广播念出“施珥佶”时,旅客能否在3秒内准确回应?书写维度要经得起“病历考验”,医生在急救时能否流畅写出“龑”字?社会学家建议采用“四维平衡法则”:文化传承度、时代适配性、记忆锚点值、情感载荷力需形成动态稳定结构。

故宫文物修复师的命名智慧值得借鉴:他们为女儿取名“褚珩”,既取玉器温润之意,又暗含“把握人生方向”的谐音。这种多层编码的名字如同榫卯结构,在算法评分与文化意蕴间找到黄金分割点。当测名系统给出85分时,父母更应追问:这个分数里是否流淌着家族记忆的血液?是否跃动着对孩子未来的温柔期待?

姓名本质是灵魂的临时坐标,评分系统只是数字化的星图仪。真正的命名艺术,是在算法迷雾中点燃人文火把,让每个字符都成为穿越时空的诺亚方舟,载着生命的独特性驶向未来。当我们在评分报告中看到“建议改名”的红字时,或许该听见那些被数据淹没的文化密码,正在轻声吟唱千年的命名诗篇。