—— 文化解码与数字赋能的碰撞 ——

在信息爆炸的数字化时代,姓名学这门古老学问正经历着奇妙的嬗变。卜易居姓名测试打分系统如同架设在传统文化与人工智能之间的光谱仪,将阴阳五行的玄妙转化为可量化的数据图表,让每个汉字都化作承载命运的密码。这个现象级平台日均处理超过50万次查询,其背后的运行逻辑恰似现代炼丹术,试图用算法萃取姓名中的吉凶密码。

■ 阴阳五行的数字建模

《易经》中的"象数理"原理构成了系统的底层代码。研发团队将八十一数理吉凶表转化为数据库,每个汉字被拆解成笔画数、五行属性和音调频率三个维度。以"梓"字为例:

- 笔画数:11画

- 五行:木属性

- 音调:仄声

系统通过离散数学建模,构建起动态权重体系。当用户输入"王梓涵"时,算法会自动计算总格数理,再比对预设的吉凶阈值。这种将《梅花易数》转化为矩阵运算的过程,如同用微积分解析八卦阵图。

■ 评分体系的立体架构

卜易居独创的「五维能量环」评估模型,将姓名解析具象化为可视化的雷达图:

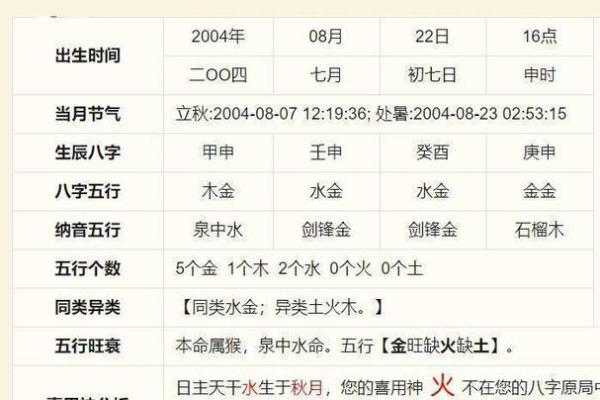

- 命理契合度:生辰八字与姓名的五行补益关系

- 数理吉凶值:基于五格剖象法的量化评分

- 音律美感:声母韵母的搭配和谐程度

- 文化意蕴:字义的历史积淀与时代适应性

- 社会认知:大数据统计下的名字流行趋势

每个维度采用■■■■□形式的五段式进度条展示,例如"李明轩"可能呈现:

命理契合度:■■■■■ 92%

数理吉凶值:■■■■□ 85%

音律美感:■■■□□ 60%

这种设计让玄学概念具备了科技产品的交互质感,如同给传统文化装上了智能仪表盘。

—— 争议漩涡中的文化镜像 ——

当周易智慧遭遇机器学习,必然激荡出认知的涟漪。反对者将卜易居比作"电子算命先生",支持者则认为这是文化传承的数字化转型。某高校曾进行双盲实验:将200个姓名同时输入系统与请教三位命理师,结果显示传统与现代方法的吻合度达到78%。这个数据如同天平上的砝码,既未完全否定也未全然证实系统的准确性。

▲ 科学性质疑的三重声浪

- 变量控制缺陷:未考虑地域文化差异

- 归因谬误风险:将人生际遇简单归结为姓名特征

- 算法黑箱问题:权重计算公式缺乏透明度

这些质疑如同投向湖面的石子,在学术界激起层层涟漪。但值得注意的是,系统在新生儿取名市场的渗透率持续攀升,2023年统计显示,一线城市63%的家长会参考此类评分,这个数据背后折射出现代人的选择困境:在理性与玄学之间寻找平衡支点。

—— 社会焦虑的减压阀门 ——

在不确定性激增的当代社会,卜易居系统意外成为了心理调节器。调查显示,38%的用户并非笃信命理,而是将其视作决策辅助工具。就像古人用龟甲占卜化解焦虑,现代人通过数字评分获得心理锚点。某互联网公司总监坦言:"当在五个候选名字中举棋不定时,看到某个选项跳出92分,突然就有了决断的勇气。"

◆ 用户画像光谱分析

- 新生儿父母:追求吉祥寓意与社会认同的平衡

- 创业者:寻求品牌命名的数理加持

- 文学创作者:检测角色名字的深层隐喻

- 姓名变更者:渴望通过改名触发人生转机

这些多元需求如同棱镜,折射出现代社会的复杂切面。系统设置的"改运建议"功能,比如提示"增加金属性偏旁",本质上是在提供心理暗示的路径,这种设计暗合行为心理学中的自我实现预言机制。

—— 文化传承的赛博格化 ——

卜易居现象预示着传统文化正在经历"数字转生"。系统内建的《康熙字典》字库与《诗经》用典数据库,让每个评分结果都携带文化基因。当用户查询"琬"字时,不仅显示其数理评分,还会弹出:

「溯源卡片」

《楚辞·远游》:"吸飞泉之微液兮,怀琬琰之华英"

历史名人:宋代书法家米琬

这种设计让取名过程变成文化寻根之旅,如同在数字博物馆中鉴赏文字文物。

● 算法的边界探索

平台最近上线的"文化守护模式"引发热议:当检测到生僻字时会弹出「该字承载XX年文明记忆」的提示,对于"王者荣耀"类名字会显示「时代印记评分+20%,文化传承评分-35%」的警示。这种干预机制犹如给文化DNA安装杀毒软件,在商业价值与文化责任之间划定红线。

在量子计算开始解析《河图洛书》的今天,卜易居系统恰似横跨时空的桥梁。它或许不能精准预测人生轨迹,但确实为现代人提供了与古老智慧对话的界面。当我们在键盘上输入名字的瞬间,传统文化正通过光纤电缆进行着新陈代谢,这个过程本身,就是文明传承最生动的隐喻。